Anlagen in grüne Energie bleiben langfristig interessant, Halbleiteraktien müssen einen Dämpfer verkraften, und Japans Leitindex entwickelt sich schlechter, als er sollte.

Grüne Energie auf dem Vormarsch

Nach Angabe der Internationalen Energieagentur (IEA) sind die Kapazitäten Erneuerbarer Energien im Jahr 2020 weltweit um 45 Prozent oder 280 Gigawatt gestiegen. Das ist der stärkste Jahreszuwachs seit 1999 und entspricht rund 90 Prozent der gesamten Kapazitätsausweitung des globalen Stromsektors. Für 2021 und 2022 erwartet die Agentur angesichts der angestoßenen Ausbauprojekte weltweit einen Zubau von weiteren 270 beziehungsweise 280 Gigawatt. Es würde mich nicht wundern, wenn diese Zahlen übertroffen werden. In der Vergangenheit lagen die Prognosen der IEA häufig zu niedrig. Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien halte ich vor diesem Hintergrund weiter für eines der interessantesten langfristigen Anlageziele. Dies gilt, obwohl viele Titel des Segments aufgrund enttäuschender Quartalsergebnisse und steigender Kapitalmarktzinsen zuletzt unter Druck geraten sind. Da die laufende Konsolidierungsphase noch etwas anhalten kann, ist allerdings nur ein schrittweiser Einstieg zu empfehlen.

Halbleiteraktien: Rally vorerst gestoppt

Halbleiteraktien konsolidieren. Nachdem der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) zwischen Mitte März vergangenen Jahres und Anfang April 2021 um rund 120 Prozent zugelegt hatte, ging es seither um mehr als zehn Prozent nach unten. Und das, obwohl ganze Branchen derzeit unter einer Chip-Knappheit leiden, die den Halbleiterunternehmen auf Jahre hinaus volle Auftragsbücher bescheren könnte. Experten machen für den Kursrücksetzer unter anderem steigende Kapitalmarktzinsen und Sorgen vor strengeren Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen in Taiwan verantwortlich. Das Land verfügt über die modernste und größte Chip-Produktion weltweit. Für mich ist die jüngste Kursentwicklung ein Indiz dafür, dass nach der starken Rally zunehmend die Bewertungen in den Fokus rücken. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für den globalen Sektor liegt inzwischen mit 20,6 um knapp 60 Prozent höher als im Schnitt der Vor-Coronavirus-Jahre von 2010 bis 2020. Entsprechend sollten interessierte Anleger noch Geduld walten lassen. Ein deutlicherer Rücksetzer könnte dann für einen erneuten Einstieg in angemessen bewertete Unternehmen genutzt werden. Der Fokus bei der Titelauswahl könnte unter anderem bei Profiteuren zukünftiger Treiber wie der Verbreitung von 5G-fähigen Geräten liegen.

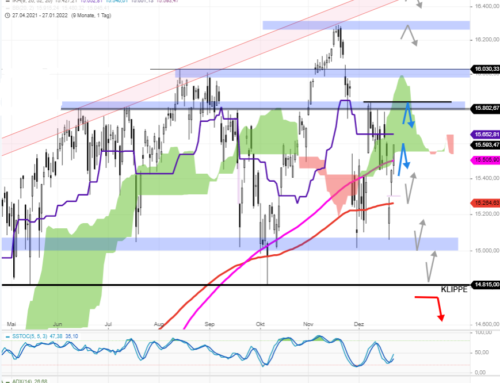

Japan: Aktien kommen nicht in Schwung

Dass der japanische TOPIX seit Jahresbeginn anderen Leitindizes hinterherhinkt, stellt selbst für Anlageexperten ein Rätsel dar. Schließlich sind zyklische Sektoren, die besonders vom weltweiten Konjunkturaufschwung profitieren sollten, im TOPIX so hoch gewichtet wie in kaum einem anderen Index.

Dass sich eben diese Sektoren, so zum Beispiel Industrie und zyklischer Konsum, in Japan jüngst schlechter entwickelt haben als in anderen Ländern, könnte in meinen Augen daran liegen, dass chinesische Konjunkturindikatoren zuletzt etwas schwächer ausgefallen sind. Denn japanische Unternehmen sind stark von Aufträgen aus China abhängig. Ein weiterer Grund für das schwache Abschneiden des TOPIX ist, dass Finanztitel weniger zugelegt haben als zum Beispiel in Europa oder den USA. Dies dürfte an der Verlängerung des Coronavirus-Notstands in der Olympiastadt Tokio und am schleppenden Verlauf der japanischen Covid-19-Impfkampagne liegen. Bisher wurden lediglich drei Prozent der Bevölkerung erstgeimpft. Wenngleich die TOPIX-Underperformance aufgrund der genannten Faktoren noch etwas anhalten kann, sollte sie sich doch in Grenzen halten. Der Bewertungsabschlag des TOPIX zum MSCI World liegt derzeit bei 20 Prozent und damit nahe dem Tiefstwert der vergangenen 20 Jahre von 27 Prozent.

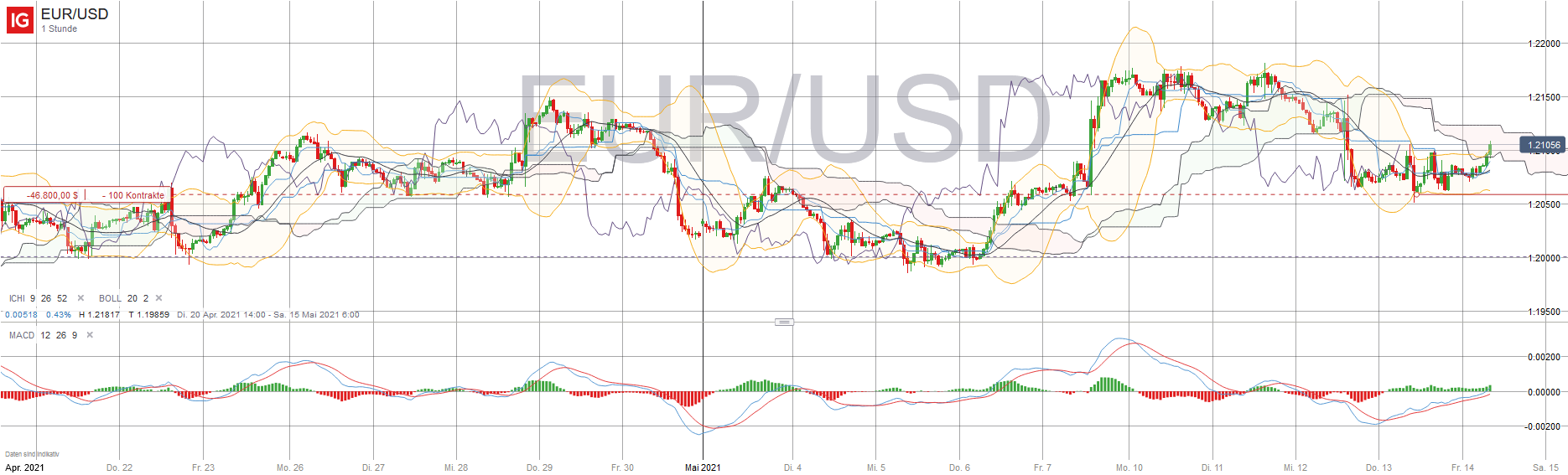

Der Anteil des US-Dollar an den von Notenbanken gehaltenen Währungsreserven ist im vierten Quartal 2020 nach Angaben des Internationalen Währungsfonds auf 59 Prozent und damit auf das niedrigste Niveau seit 25 Jahren gefallen. Bei der Einführung des Euro 1999 waren es noch 71 Prozent. Während der Anteil des Euro relativ beständig rund 20 Prozent beträgt, nimmt das Gewicht von Rohstoffwährungen wie des Australischen und Kanadischen Dollar sowie der Anteil des Chinesischen Renminbi langsam, aber stetig zu. Diese umfassen aktuell rund neun Prozent der Gesamtreserven. Verantwortlich für den relativen Rückgang der US-Dollar-Reserven sind auch Bestrebungen einiger Notenbanken, ihre Währungsreserven stärker zu diversifizieren. Unter anderem Russland hatte dies offiziell angekündigt. Der Status des US-Dollar als Weltreservewährung und sicherer Währungshafen dürfte zwar auf absehbare Zeit noch erhalten bleiben, über die nächsten Jahre jedoch weiter abnehmen. Die Wechselkurse der Währungen, von denen Reserven aufgebaut werden, sollten langfristig davon profitieren.