Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist auf dem höchsten Stand seit zwei Millionen Jahren, polnische Aktien erreichen ein Allzeithoch, und die Delta-Variante des Coronavirus wird in mittlerweile 17 der 32 Provinzen Chinas nachgewiesen.

Wie der Flugverkehr nachhaltiger werden könnte

Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist laut dem jüngst veröffentlichten Bericht des Weltklimarats IPCC auf dem höchsten Stand seit zwei Millionen Jahren. Einen bis dato stetig steigenden Beitrag zu den durch Menschen verursachten globalen CO2-Emissionen leistet der Flugverkehr mit 2,1 Prozent. Mit Blick auf das langfristig erwartete Branchenwachstum von sechs Prozent könnte sich dieser Anteil bis 2050 sogar verfünffachen. Um das zu verhindern, kristallisieren sich drei Möglichkeiten heraus:

Erstens: der Einsatz nachhaltigerer Treibstoffe, sogenannter „Sustainable Aviation Fuels“ (SAF)

Zweitens: die Entwicklung neuer Antriebssysteme (zum Beispiel auf Wasserstoff- und/oder auf Elektrobasis)

Drittens: eine effizientere Routenplanung

Da moderne Flugzeuge heute schon mit einem je zur Hälfte aus SAF und Kerosin bestehenden Mix fliegen können, scheint diese Lösung besonders attraktiv. Entsprechend haben sich bereits etliche Fluggesellschaften dazu verpflichtet, die Quote an nachhaltigeren Kraftstoffen bis 2030 von aktuell 0,1 auf zehn Prozent zu erhöhen. Einige Regierungen setzen zusätzlich Anreize, um die Nachfrage nach den noch relativ teuren SAF ins Rollen zu bringen. Vor diesem Hintergrund sehe ich den Markt für nachhaltigere Treibstoffe und den damit verbundenen Technologien gut gedeihen.

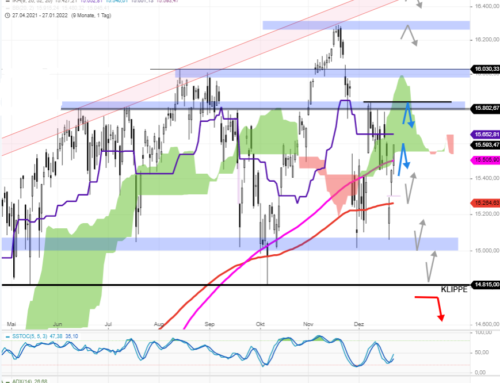

Polnische Aktien sollten politischen Turbulenzen trotzen

Der WIG-Index der Warschauer Börse hatte nur wenige Stunden vor dem Auseinanderbrechen des Regierungsbündnisses in Polen am Dienstagabend ein Allzeithoch erzielt. Bis zum nächsten regulären Wahltermin 2023 könnte die stärkste Partei – Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – nun mit wechselnden Mehrheiten regieren. In einer unmittelbaren Reaktion gaben die Aktienkurse und die Landeswährung Złoty dann etwas nach. Dennoch beträgt der Zugewinn für den Leitindex seit Jahresbeginn immer noch rund 20 Prozent.

Wichtiger für die Entwicklung des Index dürfte nämlich zum Beispiel für die Exportfirmen die Konjunkturerholung bei den Handelspartnern der Eurozone sein. Die polnische Wirtschaft wird neben der anhaltenden Konsumfreude der Verbraucher zudem stark von hohen Zuschüssen aus dem Wiederaufbaufonds der Europäischen Union und von der weiterhin sehr expansiven Geldpolitik der polnischen Notenbank profitieren. In Polen könnte sich also erneut bewahrheiten, dass politische Börsen kurze Beine haben.

Eingetrübte Wachstumsaussichten in China

Die Delta-Variante des Coronavirus wurde in mittlerweile 17 der 32 Provinzen Chinas nachgewiesen. Weil die Zahl der vollständig Geimpften bei nur rund 50 Prozent liegen dürfte und Chinas Impfstoff weniger effektiv gegen die Delta-Variante schützt als andere Vakzine, setzt Peking weiterhin auf eine strikte „Null-Covid-Strategie“. Während kurze, lokal begrenzte Lockdowns zu Pandemiebeginn gut funktionierten, könnte die sich schneller ausbreitende Delta-Variante anhaltendere und großflächigere Lockdowns erforderlich machen als 2020. Die möglichen negativen Auswirkungen auf Chinas Industrieproduktion und auf die Binnennachfrage haben einige Analysten bereits dazu veranlasst, ihre Wachstumsprognosen für China im laufenden Jahr nach unten zu revidieren. Peking dürfte den zur Verfügung stehenden geld- und fiskalpolitischen Spielraum zwar nutzen, um, wenn nötig, die heimischen Unternehmen zu stärken. Das durch die Delta-Unsicherheit gestiegene Risiko für die Wachstumsaussichten und damit verbunden für Kursrücksetzer von Aktien sollten Anleger allerdings berücksichtigen.

Auftrieb für Aluminiumpreise

Der Administration in China ist saubere Luft bei den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr wichtig. Bereits im Frühjahr haben mehrere chinesische Provinzen begonnen, den oft CO2-intensiven Stromverbrauch der Metallindustrie einzuschränken. Am Wochenende hat jetzt der Stromnetzbetreiber der chinesischen Provinz Guangxi die dort tätigen Aluminiumhersteller aufgefordert, ihren Stromverbrauch aus Kohlekraft um 30 Prozent abzusenken, um eine stabile Stromversorgung der Bevölkerung in der Provinz gewährleisten zu können. Diese Maßnahme könne dem Statement zufolge bis in den Mai 2022 andauern. In der Provinz Guangxi allein dürften damit über 500 Kilotonnen der jährlichen Aluminium-Produktionskapazitäten vorübergehend wegfallen. Zusammen mit den Beschränkungen in anderen Provinzen fallen dadurch etwa 2,4 Millionen Tonnen der jährlichen Aluminium-Produktionskapazitäten in China vorübergehend weg. Zusätzlichen Bedarf deckt China durch Bestände aus Reserven und durch Importe. Dies sollte dem Aluminiumpreis angesichts anhaltender Nachfrage weiteren Auftrieb geben. Davon könnten dann europäische und nordamerikanische Aluminium-Produzenten profitieren.