Die EZB ändert ihre Strategie nicht so aggressiv wie von einigen Marktakteuren erwartet, M&A-Deals in Europa nehmen Kurs auf ein 14-Jahres-Hoch, und Peking bangt um seine Wachstumsziele

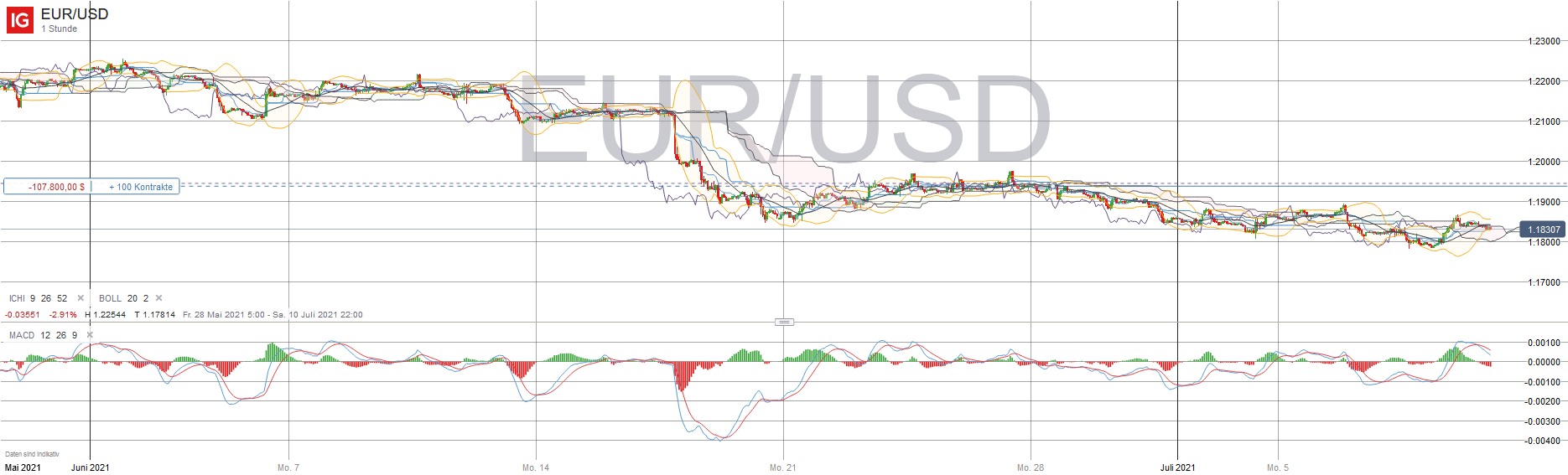

EZB: moderate Strategieänderung

Bereits im Vorfeld waren einige Details der Strategieüberprüfung der Europäischen Zentralbank (EZB) durchgesickert, die bei ihrer gestrigen Verkündung dann auch keine größeren Überraschungen mehr mit sich brachte. Dennoch kletterte der Euro bis zum Nachmittag bis auf 1,1875 aufwärts, ohne dass dafür eindeutige fundamentale Gründe zu erkennen gewesen wären. Möglicherweise hatten einige Marktakteure von der EZB eine aggressivere Strategie hinsichtlich eines lediglich durchschnittlichen Inflationsziels, so wie es die US-Notenbank Fed implementiert hat, erwartet. Erwartungsgemäß strebt die EZB künftig für den Euroraum nun eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, wie die Notenbank gestern mitteilte. Das ist etwas höher als die bisher veranschlagten „unter, aber nahe zwei Prozent“. Zugleich jedoch wird die EZB künftig zumindest zeitweise „moderat über dem Zielwert“ liegende Inflationsraten akzeptieren. Im Endeffekt könnte dadurch die EZB langfristig geldpolitisch expansiver agieren. Einen kurzfristig deutlich marktbewegenden Einfluss sollte die Strategieänderung jedoch nicht haben.

Europa in M&A-Laune

Nachdem sich die europäischen Unternehmen in der Coronavirus-Pandemie 2020 mit Fusionen und Übernahmen zurückgehalten haben, sind sie in diesem Jahr umso emsiger. Setzt sich die Entwicklung des ersten Halbjahres fort, könnte 2021 das Jahr mit den meisten (mehr als 400) und größten (über 500 Milliarden Euro Gesamtvolumen) M&A-Deals seit 2007 werden. Dafür sprechen die vergleichsweise gute finanzielle Verfassung der Unternehmen und die zügige Erholung der europäischen Wirtschaft. Zudem steigt die Zahl der Akquisitionszweckunternehmen weltweit an. Diese sogenannten SPACs sammeln Kapital ein, um mit nicht gelisteten Unternehmen zu fusionieren oder diese aufzukaufen und sie so an die Börse zu bringen. Im bisherigen Jahresverlauf wurde rund die Hälfte aller Deals in nur drei Sektoren – Industrie, Immobilien und Gesundheit – geschlossen. Doch auch in den Branchen Zahlungsverkehr, Computerspiele und Banken sehen Experten Potenzial für Konsolidierungen. In der Regel beflügeln Übernahmespekulationen die Aktienkurse von Akquisitionszielen.

US-Dienstleister: wachsende Umsätze

Die zusätzlichen Ersparnisse der US-Haushalte von 2,4 Billionen US-Dollar während der Pandemie könnten vor allem in den Konsum von Dienstleistungen fließen. Je nach Einkommenshöhe entfallen zwischen 65 und 70 Prozent des gesamten Konsums auf Dienstleistungen wie zum Beispiel Körperpflege, Reisen und Restaurantbesuche. Diesbezüglich gibt es erhebliches Erholungspotenzial, da die Ausgaben hier noch etwa sechs Prozent unter dem Vorkrisentrend liegen. Allerdings dürfte es etwas länger dauern, bis sich der Dienstleistungssektor vollständig von den pandemiebedingten Einbrüchen erholt hat. Kaum jemand wird nach der Pandemie häufiger zum Friseur gehen, weil ein professioneller Haarschnitt im Lockdown nicht möglich war. Auch der Urlaub kann wegen arbeitsvertraglicher Grenzen oft nicht beliebig verlängert werden. Dennoch sollte die Nachfrage nach Dienstleistungen dank einer hohen Kaufkraft der Haushalte auf absehbare Zeit schneller wachsen als vor der Krise. Die Unternehmensgewinne in konsumnahen Dienstleistungsbranchen wie Freizeit, Medien und Tourismus sollten daher überdurchschnittlich stark ansteigen. Entsprechende US-Aktien halte ich für interessant.

China will Geldpolitik lockern

Chinas Führung überraschte die Märkte am Mittwoch mit der Mitteilung, die Realwirtschaft, vor allem kleine und mittlere Unternehmen, „falls angemessen“ durch geldpolitische Lockerungen stärken zu wollen. In der Vergangenheit ließ die Regierung solchen Ankündigungen häufig innerhalb weniger Wochen Taten folgen. Offenbar befürchtet Peking, dass die chinesische Wirtschaft weiter an Dynamik verlieren und das Wachstumsziel für 2021 von um die sechs Prozent verfehlt werden könnte.

Derzeit lasten die hohen Rohstoffpreise auf den Margen im Verarbeitenden Gewerbe, und die Konsumentennachfrage schwächelt aufgrund anhaltender Lockdowns und einer schwachen Kreditvergabe. Die Börsen Hongkongs sowie des chinesischen Festlands schlossen gestern trotz der positiven Signale aus Peking mit Tagesverlusten von 2,9 bzw. 1 Prozent. Ausschlaggebend hierfür dürften jedoch eher Sorgen über die weitere Regulierung von Chinas privaten Tech-Unternehmen sowie die anhaltende Ölpreisdynamik gewesen sein. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte die Regierung durch gezielte fiskalische Impulse vor allem der Binnennachfrage zu neuem Schwung verhelfen. Davon dürften vorrangig an den Festlandbörsen von Schanghai und Shenzhen gelistete Unternehmen profitieren.