Cyberkriminalität kann zu ernsthaften finanziellen Problemen führen, europäische Einzelhändler freuen sich wieder auf Touristen, und Schwellenländer werden für ihre Zinsschritte belohnt.

IT-Sicherheit: Kampf gegen Hackerangriffe

Der Cyberangriff der Hackergruppe REvil auf den US-amerikanischen Softwaredienstleister Kaseya am Wochenende dürfte als einer der größten Hackerangriffe überhaupt in die Geschichte eingehen. Der Vorfall bildet den bisherigen Höhepunkt eines Trends stetig zunehmender Cyberattacken. Seit 2019 sind mehr als 2.800 Vorfälle gemeldet und über 25 Milliarden Datensätze bloßgelegt worden. Wenig überraschend steht das Thema bei Unternehmen aller Branchen inzwischen weit oben auf der Agenda. Seit 2005 ist die Zahl von Stellungnahmen pro Quartal zum Thema Datensicherheit weltweit von 80.000 auf 180.000 gestiegen. Vor diesem Hintergrund sollten die Auftragsbücher von Firmen aus dem Bereich IT-Sicherheit auf absehbare Zeit gut gefüllt und ihre Aktien unterstützt bleiben. Darüber hinaus dürften Anleger am Markt zunehmend Aufschläge für Aktien von Konzernen mit hoher IT-Sicherheit zahlen – denn immer mehr Hacker setzen wie REvil auf sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen Daten gekapert und erst gegen Lösegeldzahlungen wieder freigegeben werden. Mangelnde IT-Sicherheit könnte sich deshalb zukünftig auch als ernsthaftes finanzielles Problem entpuppen.

Einzelhandelsimmobilien: Erholung in Sicht

Einzelhändler in erstklassigen Lagen europäischer Metropolen können sich in diesem Jahr über die Rückkehr ausländischer Touristen freuen. Denn auf sie entfällt mehr als die Hälfte aller Ausgaben von Reisenden, in Griechenland und Portugal sind es sogar 90 Prozent. Gemessen an der Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste profitieren Barcelona und Paris am meisten von der Wiederbelebung des Tourismus – sie lagen mit etwa 40 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019 weit vor anderen europäischen Standorten. Aber auch für Amsterdam, Rom und Mailand sind ausländische Gäste mit fast 20 Millionen Übernachtungen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zwar dürfte es noch bis 2022 dauern, bevor sich die Touristenzahlen in Europa vollständig normalisieren. Die Umsätze der Einzelhändler sollten trotzdem schnell wachsen, da auch heimische Konsumenten nach dem Ende der Lockdowns wieder mehr Geld für Einkäufe ausgeben. Ich erwarte daher keine größeren Mieteinbrüche bei Einzelhandelsimmobilien mehr. Damit könnte das Interesse an diesem Marktsegment steigen, zumal die Mietrendite mit durchschnittlich rund 3,5 Prozent vergleichsweise hoch ist.

China-Aktien mit Aufholpotenzial

Während der MSCI China, der rund 70 Prozent der Börse Hongkongs und 20 Prozent des Marktes in Festlandchina abbildet, seit Juli 2016 mit einem Plus von 98 Prozent in Euro überzeugen konnte, bleibt er im laufenden Jahr mit plus 2,3 Prozent hinter dem S&P 500 (20 Prozent) und dem EURO STOXX 50 (17 Prozent) zurück. Zum einen leiden die Kurse der großen privaten Internet-Unternehmen Chinas, deren Indexanteil bei über 30 Prozent liegt, unter dem anhaltenden regulatorischen Druck der chinesischen Behörden; zum anderen belasten gestiegene Inputpreise und eine zuletzt geringere Konsumnachfrage die Unternehmen des zyklischen Konsums, Kommunikationsdienstleister und Banken, die zusammen knapp zwei Drittel des Index ausmachen.

Um das Ziel eines breit angelegten Wohlstandswachstums nicht zu gefährden, könnte Peking die Banken anweisen, die zuletzt rückläufige Kreditvergabe wieder auszuweiten, und auf die Dynamik der Unternehmen der Plattform-Ökonomie setzen – wenn auch stärker reguliert. Chinas Aktienmärkte haben deshalb Aufholpotenzial, auch wenn das angespannte Verhältnis zu den USA oder Covid-19-bedingte Unsicherheiten immer wieder für kurzfristige Börsenschwankungen sorgen können.

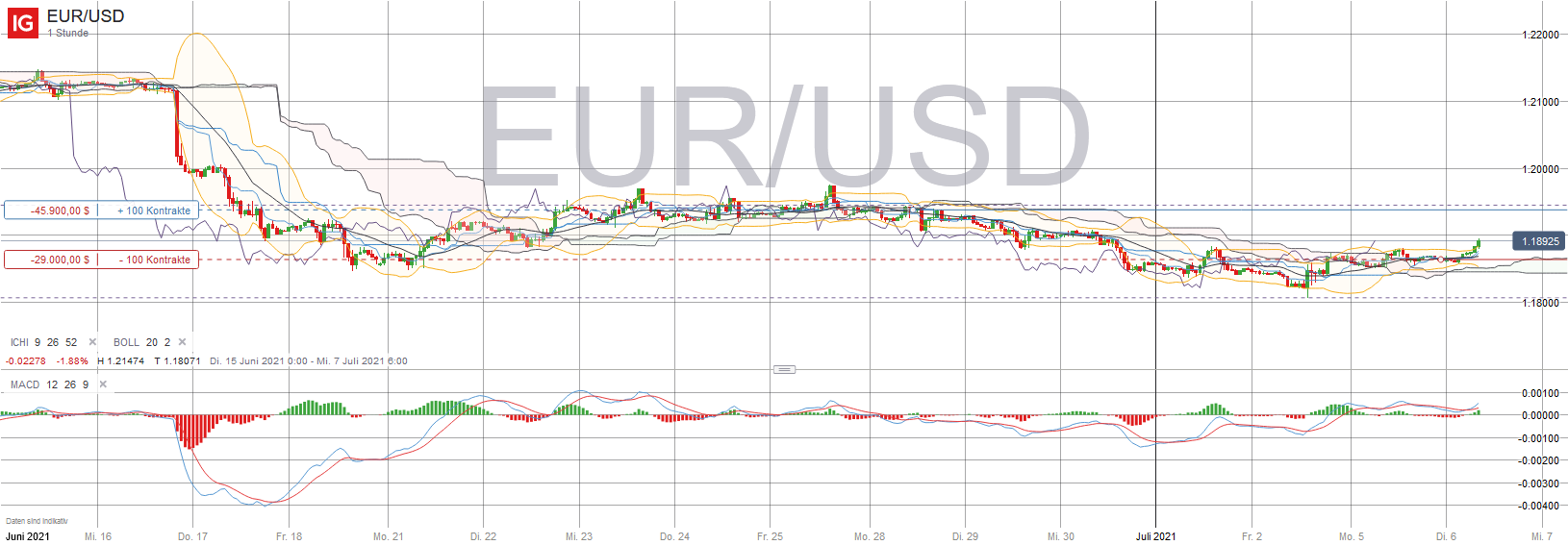

Schwellenländer drehen zuerst an der Zinsschraube

Im Gegensatz zu vielen Industrieländern proben einige Schwellenländer schon früh den Einstieg in den Zinserhöhungszyklus. Vor allem in Lateinamerika und Osteuropa begannen die Notenbanken angesichts hoher Inflation schon Mitte März, die Leitzinsen anzuheben. Sehr überraschend wurden auch in Mexiko kurz nach der Sitzung der US-Notenbank Fed im Juni die Zinsen erhöht. Denn die Fed hält nun frühere Zinserhöhungen für wahrscheinlich, und gerade die Schwellenländer müssen die Geldpolitik der USA im Blick behalten. Zwar sind dort in den letzten Jahren die Anleihemärkte in Lokalwährung stark gewachsen; allerdings sind viele Staaten und Unternehmen der Emerging Markets auch hoch in US-Dollar verschuldet. Sie würden unter einer Aufwertung des US-Dollars, höheren US-Dollar-Kapitalmarktzinsen und den folgenden Kapitalabflüssen unmittelbar leiden. Die Währungsmärkte belohnen Zinserhöhungen in Schwellenländern: Währungen der Länder, die erste Zinsschritte wagten, gewannen im zweiten Quartal deutlich hinzu. Dagegen fiel die Türkische Lira aufgrund der Annahme, dass die Währungshüter dort nicht forsch genug gegen die hohe Inflation vorgehen, auf Rekordtiefs. Auch im zweiten Halbjahr könnten die Währungen der Länder mit steigenden oder hohen Leitzinsen Vertrauen an den Märkten gewinnen, Kapital anziehen und aufwerten.