US-Demokraten und -Republikaner einigen sich auf ein Infrastrukturpaket, die Marktreaktion auf die falkenhafte Botschaft der US-Notenbank ist außergewöhnlich, und die weltweite Geldmenge wächst nicht mehr ganz so stark.

US-Fiskalpaket: „Wir haben einen Deal“

US-Präsident Joe Biden verkündete am Donnerstagabend die Einigung mit einer Gruppe demokratischer und republikanischer Senatoren auf ein Infrastrukturpaket. Nach Angaben aus dem Weißen Haus sind neue Investitionen in Höhe von 579 Milliarden US-Dollar vorgesehen – darunter 312 Milliarden US-Dollar für Verkehrsnetze wie Straßen, Brücken oder öffentlichen Nahverkehr sowie 266 Milliarden US-Dollar für andere Infrastrukturbereiche wie Wasser- und Energienetze, E-Auto-Ladestellen oder den Internetausbau. Während einige US-Republikaner sich an der unklaren Finanzierung des Pakets stören, bemängeln US-Demokraten zum Teil, dass in diesem Paket noch keine Ausgaben für Gesundheitsversorgung und Klima enthalten sind. Wegen der Notwendigkeit einiger Maßnahmen ist es aber relativ wahrscheinlich – obgleich nicht sicher –, dass es am Ende im US-Kongress genügend Stimmen gibt, um das Paket zu verabschieden. In Anbetracht dessen, dass der Großteil des Paketes für die Instandhaltung und Erneuerung traditioneller Verkehrswege reserviert ist, dürften in erster Linie Firmen der Bau- und Industriewirtschaft sowie Hersteller von Baumaschinen davon profitieren.

USA: Wohin steuert die Wirtschaft?

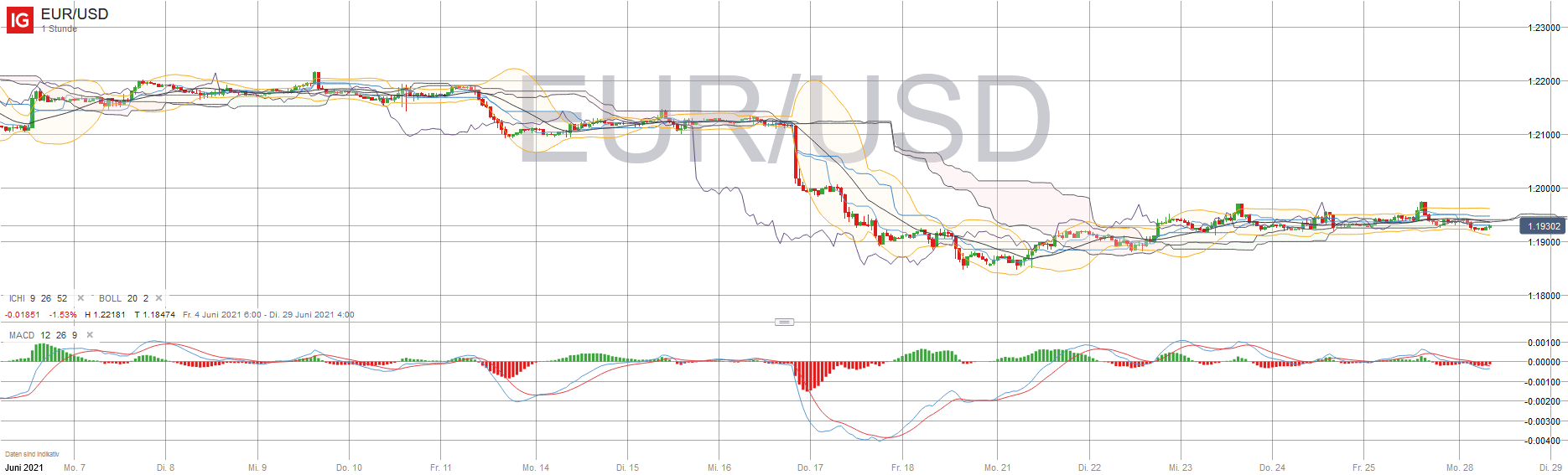

Die Marktreaktion auf die falkenhafte Botschaft der US-Notenbank vor zwei Wochen war außergewöhnlich: Statt eines Renditeanstiegs langfristiger US-Staatsanleihen drehten diese nach unten, während die kürzerer Laufzeiten anstiegen. Dahinter steht die Überlegung, dass eine zu frühe Rückführung der expansiven Geldpolitik den Wirtschaftsaufschwung ausbremsen und die Notenbanken zu einer Umkehr zwingen könnte. Eine chronische Unternachfrage bei gleichzeitiger Überersparnis wie nach der Weltfinanzkrise 2008 wäre zu befürchten. Dagegen spricht jedoch einiges: Der ISM-Einkaufsmanagerindex dürfte trotz leicht rückläufiger Tendenz gegenüber Mai im Juni auf sehr hohem Niveau verharren. Ein Modell der Notenbank von St. Louis prognostiziert zudem für Juni mit über einer Million neuer Stellen eine deutliche Arbeitsmarktbelebung. Und die geplanten um die vier Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramme sollten die Umsätze der US-Unternehmen über Jahre stabilisieren. Die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen könnten damit zukünftig wieder ansteigen. Banken und Unternehmen zyklischer Sektoren wie Energie, Rohstoffe und Industrie halte ich daher weiter für interessant.

Notenbanken: Wachsende Geldmenge stützt Märkte

Die weltweite Geldmenge wächst nicht mehr ganz so stark, da einige Notenbanken mit der Straffung ihrer Geldpolitik begonnen haben. Das Volumen des Bargeldbestandes und der Sichtguthaben von Nichtbanken – die sogenannte Geldmenge M1 – stieg in der Spitze um 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr; zuletzt waren es noch 20 Prozent. Damit ist das Wachstum aber immer noch rund doppelt so hoch wie in der Dekade vor Ausbruch der Pandemie. In der Vergangenheit war die Geldmenge ein relativ verlässlicher Frühindikator für die Entwicklung der Konjunktur sowie der Kapitalmärkte – beispielsweise betrug der Vorlauf gegenüber dem globalen Einkaufsmanagerindex in etwa ein halbes Jahr.

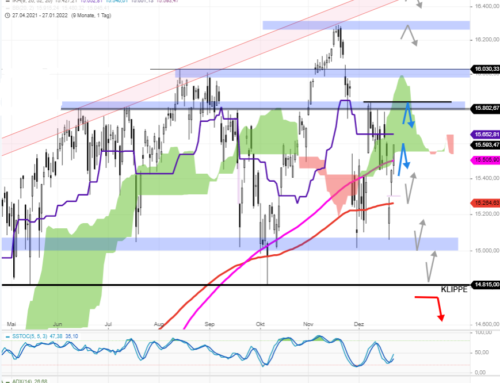

Es besteht daher weiter Rückenwind für die Aktienmärkte. Die Zentralbanken haben es jedoch in der Hand, die zukünftige Geldversorgung auch weiterhin großzügig zu gestalten oder einzuschränken. Daher tobt die Leitzins-Debatte nicht nur am Anleihemarkt. Interessanterweise war der Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation in den vergangenen Jahrzehnten eher gering. Insofern scheint eine lockere Geldpolitik eher die Kurse an den Kapitalmärkten als die Preise in der Realwirtschaft zu stützen.

Europa: Flughäfen freuen sich über steigende Passagierzahlen

Flughafenbetreiber dürften zu den von der Coronavirus-Pandemie am härtesten betroffenen Sektoren zählen. Nach einem Einbruch um fast 100 Prozent im Frühjahr 2020 lag das Passagieraufkommen an Flughäfen zuletzt immer noch gut 80 Prozent unter Vorkrisenniveau. Besserung ist aber in Sicht: Inzwischen sind 31 Prozent aller EU-Bürger vollständig geimpft, weitere 24 Prozent haben eine erste Impfdosis erhalten. Einen Meilenstein für die Reisefreiheit stellt das digitale Impfzertifikat dar, weil das Reisen für Geimpfte, Genesene und Getestete innerhalb der Europäischen Union dadurch erleichtert wird. Fast alle EU-Mitgliedsländer sind bereits an die entsprechende EU-Plattform angeschlossen oder stehen kurz davor. Die Zahl der Fluggäste könnte dementsprechend in diesem Sommer immerhin auf rund 50 Prozent des Vorkrisenniveaus steigen, zumal das Interesse am Reisen nach längerer Abstinenz bei vielen groß ist. Mit einer vollständigen Normalisierung des Passagieraufkommens rechne ich aber erst im Verlauf von 2022, auch weil die Zahl der Geschäftsreisenden nur langsam steigen wird. Angesichts der sich schnell verbessernden Ertragsperspektiven könnten Aktien europäischer Flughafenbetreiber bei entsprechender Risikobereitschaft einen Blick wert sein.