Der DAX wird sich grundlegend verändern, die südeuropäischen Mitgliedstaaten könnten schon in der zweiten Juli-Hälfte Zahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalten, und Flüssiggas spielt für den globalen Ausbau Erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle.

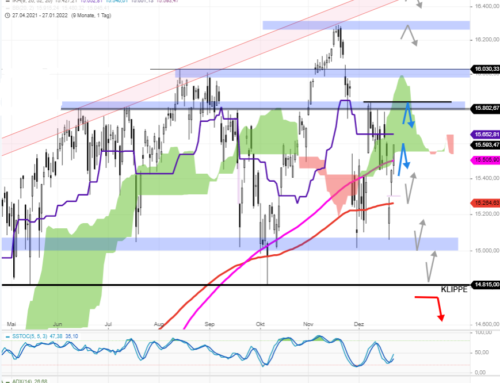

DAX vor Veränderungen

Der DAX – der morgen vor 33 Jahren erstmals von der Deutschen Börse berechnet wurde – wird sich durch die Aufnahme von zehn Unternehmen aus dem MDAX grundlegend verändern. Die DAX-30-Konzerne stehen mit rund 1,4 Billionen Euro heute für nur rund 65 Prozent der Marktkapitalisierung der deutschen Börse; nach der Aufstockung am 20. September könnten es rund 1,7 Billionen Euro beziehungsweise knapp 80 Prozent sein.

Dies macht den Index in meinen Augen für Investoren interessanter, wenngleich zyklische Sektoren im DAX weiter ausgesprochen hoch gewichtet bleiben werden. Von der Aufstockung dürften die Aktien der „Aufrücker“ wegen der höheren Marktliquidität und Handelsvolumina sowie größerer Nachfrage durch Index-Fonds erfahrungsgemäß am meisten profitieren. In den vergangenen 20 Jahren entwickelten sich DAX-Aufrücker in 70 Prozent der Fälle im ersten Jahr nach der Index-Aufnahme verglichen mit dem Gesamtmarkt besser als im Jahr zuvor.

Schnelle EU-Hilfen

Nachdem ihre Reformpläne genehmigt wurden, könnten die südeuropäischen Mitgliedstaaten schon in der zweiten Juli-Hälfte Zahlungen aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalten. Sie profitieren in besonderem Maße von den Hilfen, die neben Zuschüssen auch Kredite umfassen können. In Relation zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt belaufen sich allein die Zuschüsse in Griechenland auf 10,4 Prozent, in Portugal auf 7,2 Prozent, in Spanien auf 5,9 Prozent und in Italien auf 4,5 Prozent. Dank der frühzeitigen Auszahlung wird der Wiederaufbaufonds bereits in diesem Jahr Wachstumsimpulse entfalten – in Spanien könnten diese bis zu 1,8 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen. Die Hilfsgelder leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einer schnellen Normalisierung der Wirtschaft nach dem Abflauen der Pandemie. Dies sollte meines Erachtens nicht nur die Aktienmärkte in Südeuropa stützen, auch die Staatsanleihen dürften profitieren, da sich die Schuldentragfähigkeit der Länder verbessert. Denn die Zuschüsse sorgen dank eines höheren Wachstums für mehr Staatseinnahmen, müssen aber nicht zurückgezahlt werden und erhöhen dadurch auch nicht die öffentliche Verschuldung.

Steigende Unternehmensverschuldung in China

Chinas Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte wurde maßgeblich durch kredit- und anleihefinanzierte Investitionen getragen, vielfach im Mantel staatseigener Unternehmen (State-owned enterprises; SOEs). 2020 machten die Gesamtschulden chinesischer Unternehmen 160 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus – gegenüber 60 Prozent in Deutschland. Da die Kreditvergabekriterien chinesischer Kreditinstitute oft nicht international gültigen Standards genügten, kam es immer wieder zu Zahlungsausfällen chinesischer Staatskonzerne, für die der Staat meist einsprang. Diese Bereitschaft des staatlichen „Bail-outs“ dürfte zukünftig abnehmen. Einerseits, um das Kreditwachstum zu stabilisieren und die Überhitzung des Immobilienmarktes einzudämmen, und andererseits, um den Markt von nicht rentablen Unternehmen zu säubern und das vorhandene Kapital effizienter einzusetzen. Da lediglich ein Prozent chinesischer Unternehmensanleihen von ausländischen Anlegern gehalten wird, sind direkte Auswirkungen für Letztere gering. Eine Wachstumsverlangsamung infolge ineffizienter Ressourcennutzung Chinas insgesamt wäre jedoch auch im Rest der Welt spürbar – auch in Deutschland.

Katar auf dem Weg zum führenden LNG-Exporteur

Der Aktienmarkt Katars hinkt mit einem Plus von knapp vier Prozent im laufenden Jahr der durchschnittlichen Börsenentwicklung seiner Nachbarn des Golf-Kooperationsrats (GCC) um mehr als 26 Prozent hinterher. Diese Lücke könnte künftig schrumpfen: Nach Ende des drei Jahre währenden Wirtschaftsboykotts durch die GCC-Länder soll die Förderkapazität von Flüssiggas (LNG) bis 2026 um 40 Prozent ausgebaut werden. Mit Investitionen von rund 29 Milliarden US-Dollar plant das staatliche Öl- und Gasunternehmen, seine knappe Führung als weltweit größter LNG-Produzent vor Australien auszubauen. Da LNG für den globalen Ausbau Erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle spielt, dürfte die Nachfrage zukünftig steigen. Die LNG-Erlöse sollen bis 2025 die digitale Transformation von Unternehmen aus den Bereichen Transport, Handel und Finanzen vorantreiben und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Der Nischenmarkt Katar könnte langfristig innerhalb der „Emerging Markets“ an Gewicht gewinnen, auch wenn Rücksetzer infolge inflationsbedingter, globaler Marktschwankungen natürlich immer möglich sind.