In Zeiten steigender Inflation zeigen sich „Value“-Titel oft stärker als „Growth“-Titel, der Ausblick für US-Bankaktien verbessert sich, und der Goldpreis klettert auf das höchste Niveau seit dem 8. Januar.

„Value“ vs. „Growth“ – wer profitiert von steigender Inflation?

In Zeiten steigender Inflation waren Anleger in der Vergangenheit gut beraten, auf günstig bewertete Aktien – sogenannte Substanzwerte (engl.: „Value“) – zu setzen. Diese finden sich üblicherweise in Sektoren wie Finanzen, Rohstoffen, Basiskonsum und Telekommunikation. Ausschlaggebend für die Kursrichtung von „Value“-Titeln sind vorrangig die Renditen am Anleihemarkt. Steigen diese, schlagen Substanzwerte in der Regel den Gesamtmarkt – und das unabhängig davon, ob das Wirtschaftswachstum Fahrt aufnimmt (wie derzeit noch in Europa) oder verliert (wie jetzt schon in den USA). Neben dieser Eigenschaft lässt auch die günstige Bewertung Substanzwerte interessant erscheinen. Der Abschlag zu Wachstumstiteln (engl.: „Growth“) liegt gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis für die Gewinne der kommenden zwölf Monate im Schnitt bei 50 Prozent und damit nahe den Rekordständen des vergangenen Jahres. Unter den europäischen Substanzwerten erachte ich Finanz- und Rohstoffaktien als besonders chancenreich.

USA: höhere Inflation mit Folgen für Bankaktien

Steigende Inflationsraten in den USA dürften die dortigen Banken stützen. Nicht nur nehmen ihre Erträge zu, wenn die Kapitalmarktzinsen infolge höherer Verbraucherpreise anziehen; auch die Qualität ihrer Kreditforderungen steigt, da das Lohnwachstum in der Regel zunimmt und sich damit die Bonität der Privathaushalte verbessert. In Erwartung höherer Zinsen möchten Unternehmen, Konsumenten und Immobilienkäufer zudem meist noch eine günstige Finanzierung ergattern, was zumindest zeitweise für mehr Wachstum bei der Kreditnachfrage sorgt. Eine grundlegende Änderung des Inflationsumfelds kann vermehrt Handelsaktivitäten an den Märkten auslösen, wovon US-Banken wegen ihrer starken Kapitalmarktorientierung profitieren. Ich halte US-Bankaktien vor diesem Hintergrund für interessant, zumal ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis nur rund 13 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt liegt und sie damit noch relativ moderat bewertet sind. Allzu stark darf die Inflation aber auch nicht steigen: Wird die Differenz zwischen lang- und kurzfristigen Kapitalmarktzinsen zu gering – beispielsweise wenn die US-Notenbank die Leitzinsen anheben muss – oder leidet die Wirtschaft unter zu hohen Verbraucherpreisen, kann sich das negativ auf die Ertragskraft der Banken auswirken.

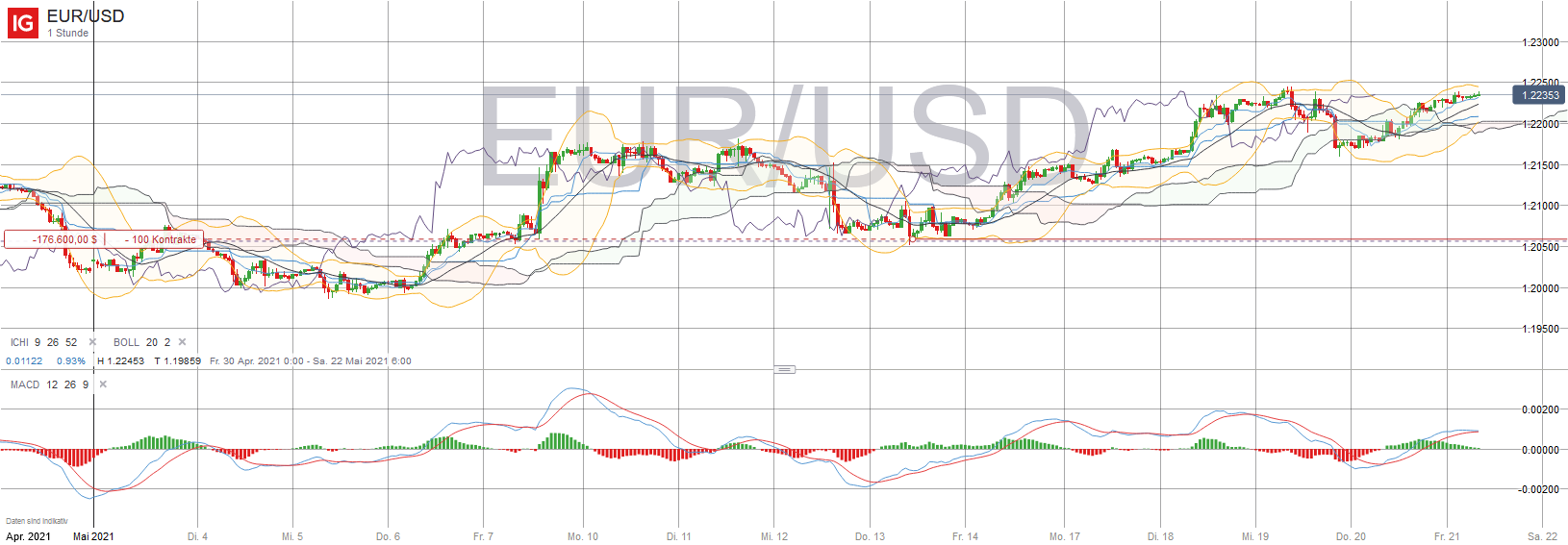

Goldpreis touchiert Vier-Monats-Hoch

Der Goldpreis kletterte mit etwas mehr als 1.890 US-Dollar je Feinunze kürzlich auf das höchste Niveau seit dem 8. Januar.

Für diesen Preisanstieg sind in erster Linie steigende Inflationserwartungen beziehungsweise deutlich negative Realzinsen in den USA verantwortlich. Der Realzins wird berechnet als Differenz zwischen dem Nominalzins und der erwarteten Inflationsrate. Seit dem Jahreshoch Ende März sind die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen der USA moderat gesunken, während die Inflationserwartungen zugelegt haben. Zudem übertraf auch der tatsächliche Verbraucherpreisanstieg im April in den USA die Prognosen deutlich. In dem Zeitraum seit Ende März sanken daher die Realzinsen, während der Goldpreis sich nahezu spiegelbildlich aufwärts bewegte. Obgleich Gold als Inflationsschutz in den Köpfen der Anleger fest verankert ist, lauert auch in anhaltend hohen Inflationsraten eine Gefahr – zum Beispiel dass die US-Notenbank dann signalisieren könnte, momentan noch für 2024 geplante erste Zinserhöhungen vorzuziehen. Das könnte zu steigenden Realzinsen beziehungsweise zu sinkenden Inflationserwartungen führen und dürfte den Goldpreis ausbremsen. Es lohnt sich also, immer ein Ohr für Verlautbarungen der Währungshüter offen zu halten. Das nächste Treffen der US-Notenbank am 16. Juni dürfte ebenso wie das Notenbank-Symposium in Jackson Hole Ende August für einige Spannung sorgen.

Chinesische Unternehmen in den USA zunehmend unter Druck

Der S&P/BNY Mellon China ADR Index, der die Aktienkursbewegungen der an US-Börsen gelisteten chinesischen Unternehmen abbildet, hat in den vergangenen zwölf Monaten knapp 16 Prozent zugelegt. Allerdings haben Unternehmen mit einer Zweitlistung an der Hongkonger Börse sowie aussichtsreiche Kandidaten dafür im Schnitt rund 40 Prozent besser performt als der Rest des Index. Hintergrund dürfte ein US-Gesetz sein, nach dem chinesischen Unternehmen ab April 2024 ein Ausschluss von US-Börsen (Delisting) droht, wenn sie ihre Wirtschaftsprüfungsunterlagen dem zuständigen US-Gremium nicht offenlegen. Da dies chinesischem Recht widerspräche, streben die betroffenen Gesellschaften über ein Zweitlisting die Verlagerung des Handels an die Hongkonger Börse an. Viele große und bekannte Unternehmen sind diesen Schritt bereits gegangen – kleineren beziehungsweise jüngeren Konzernen könnte er jedoch wegen bestehender Anforderungen der Hongkonger Börse verwehrt bleiben. Ihre Kurse könnten daher weiter unter Druck bleiben. Anlegern empfehle ich daher, in den kommenden Monaten bei der Auswahl chinesischer Unternehmen die Chancen möglicher Zweitlistungen zu berücksichtigen.