Die Bewertung des STOXX 600 fällt auf das niedrigste Niveau seit dem Corona-Crash, die OPEC+-Staaten wollen ab Januar 400.000 Barrel Rohöl pro Tag mehr fördern, und die Inflation hat die Türkei weiterhin fest im Griff.

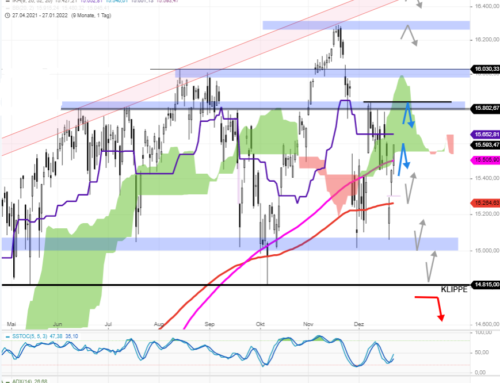

Aktien: europäische Titel günstig

Der jüngste Rücksetzer an den Börsen hat dazu geführt, dass die Bewertung des STOXX 600 auf das niedrigste Niveau seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 gefallen ist. Mit 15 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die erwarteten Gewinne der kommenden zwölf Monate damit wieder so hoch wie im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Gegenüber dem S&P 500 wird der STOXX 600 inzwischen mit einem außergewöhnlich hohen Abschlag von fast 30 Prozent gehandelt. Selbst um Unterschiede in der Sektorengewichtung bereinigt lag die relative Bewertung europäischer Aktien selten niedriger. Ich denke nicht, dass sich diese Schere vorausschauend noch deutlich vergrößern sollte. Sollte ich recht behalten mit meinen Erwartungen eines robusten Wirtschaftswachstums, steigender Renditen und in etwa gleich starken Gewinnwachstums in Europa und in den USA, sollte der STOXX 600 deshalb im kommenden Jahr mit dem S&P 500 mithalten können.

Überraschende OPEC+-Entscheidung

Die Ölpreise verzeichneten nach Entdeckung der Omikron-Variante des Coronavirus mit einem Einbruch von über zehn Prozent am „Black Friday“ einen der stärksten Tagesverluste. Mit ihrer überraschenden Entscheidung, ab Januar trotzdem 400.000 Barrel Rohöl pro Tag mehr zu fördern, schickten die OPEC+-Staaten den Ölpreis Ende vergangener Woche weiter auf Talfahrt. Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent tauchte dabei bis auf knapp 66 US-Dollar je Barrel ab. Zwar korrigierte der Preis schon kurze Zeit später wieder nach oben, da sich die OPEC+-Länder die Möglichkeit einer kurzfristigen Anpassung der Förderquoten offen hielten; ich halte den Preisrückgang seit dem zyklischen Hoch von fast 87 US-Dollar je Barrel Ende Oktober dennoch für übertrieben. Denn die Fördermenge dürfte trotz der OPEC+-Entscheidung kaum signifikant steigen – schon jetzt fördert das Kartell wegen Kapazitätsengpässen in einigen Mitgliedsländern etwa 700.000 Barrel pro Tag weniger als vereinbart. Das Angebot an Rohöl wird mit der Nachfrage im neuen Jahr dementsprechend kaum Schritt halten. Trotzdem könnte der OPEC+-Beschluss eine Signalwirkung entfalten und den Aufwärtsdruck beim Ölpreis dämpfen, wenn die Konjunktur 2022 wieder anzieht.

Türkei: Inflation ungebremst

Die Inflation hat die Türkei weiterhin fest im Griff. Im November stiegen die Verbraucherpreise mit 21,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr so stark wie seit drei Jahren nicht mehr. Noch besorgniserregender sieht es bei den Produzentenpreisen aus: Diese kletterten gegenüber dem Vormonat von 5,2 auf rund 10 Prozent, was im Jahresvergleich einem Zuwachs von 55 Prozent entspricht. Maßgeblich verantwortlich für den hohen Preisdruck ist der Verfall der Türkischen Lira, der die beispielsweise in US-Dollar oder in Euro fakturierten Importe seit Jahresbeginn allein währungsbedingt um mehr als 40 Prozent verteuert hat. Der Währungsaspekt kommt aber auch bei der Betrachtung türkischer Aktien zum Tragen.

Während die Kurse an der Istanbuler Börse seit Jahresbeginn in Türkische Lira gut 27 Prozent zulegten, ergibt sich in Euro ein Kursverlust von 26 Prozent. Solange die dortige Regierung an ihrer unkonventionellen Politik festhält, die Inflation mit Zinssenkungen einfangen zu wollen, ist währungsseitig keine Besserung zu erwarten. Auch infolge der hohen Inflation – die zukünftig noch zunehmen könnte – hat die US-Ratingagentur Fitch jüngst ihren Bonitäts-Ausblick für türkische Staatsanleihen von „stabil“ auf „negativ“ gesenkt. Alles andere als gute Aussichten für die Kapitalmärkte in der Türkei.

Berichtssaison Schwellenländer: gemischte Ergebnisse, gemischte Aussichten

Rund 70 Prozent der im MSCI Emerging Markets Index gelisteten Unternehmen haben bisher ihre Geschäftsberichte zum dritten Quartal veröffentlicht. 48 Prozent von ihnen übertrafen die Erwartungen an das Gewinnwachstum, das im Durchschnitt bei 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr lag.

In Asien vermeldeten die Firmen ein Plus von 26 Prozent – immerhin 18 Prozentpunkte über den Erwartungen.

In Lateinamerika verzeichneten die Unternehmen zwar Gewinnzuwächse von im Schnitt 148 Prozent, verfehlten aber die hohen Konsensschätzungen um neun Prozentpunkte.

Länderübergreifend gelang es nur Industrie- und Konsumgüterunternehmen, die Analystenschätzungen um mehr als fünf Prozentpunkte und gleichzeitig den Durchschnitt der Schwellenländer (Emerging Markets; EM) zu übertreffen. Für das Gesamtjahr 2022 liegt über alle EM hinweg das erwartete Gewinnwachstum bei rund sechs Prozent, wobei ich asiatischen Aktienunternehmen beispielsweise aus Indien oder aus China auch zweistellige Zuwachsraten zutraue. Kurzfristig sollten Anleger jedoch Schwellenländer-übergreifend weiterhin mit Kursschwankungen rechnen – auch wegen der bestehenden Unsicherheiten rund um die Omikron-Variante des Coronavirus sowie um den Immobiliensektor in China.